簿記1級を目指そうとする人にとって、まず悩むのは「スクールに通うべき」か「独学」だと思います。

私は、個人的には、独学での簿記1級は以下の理由で難しいと思います。

- 受験者のレベルが高いのに合格率が低い

- 4つの各分野で最低4割正が必要

- 範囲が広く自分のペースでは網羅が難しい

独学がむずかしい理由の説明とそれでも独学を選びたい方へのおすすめの受験対策を紹介したいと思います。

独学が難しい理由①〜受験者のレベルが高いのに合格率が低い

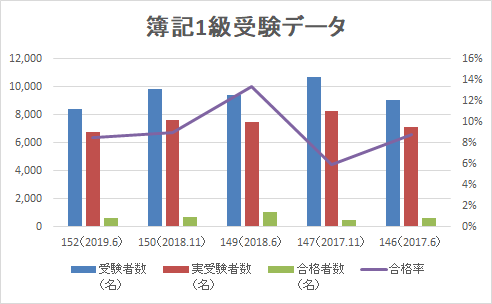

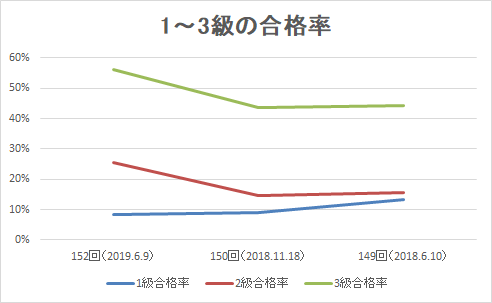

簿記1級を受ける人の多くは、簿記2級合格者です。

そのため簿記3級や2級の合格率とは違い、ある程度の知識のある人が受験した結果が、合格率10%前後と低いのでかなり難しい試験と言えると思います。

大学受験でも合格率が低い東大など難関校へいく人は、独学よりは塾や予備校などのスクールに通っている人が多いと思います。同様に難易度の高い簿記1級ではスクールに通う方が近道といえます。

独学が難しい理由②〜4つの各分野で最低4割正解しないといけない

簿記1級の試験は、商業簿記25点、会計学25点、工業簿記25点、原価計算25点、合計100点で構成されてます。

合計70点以上合格です。しかし、10点未満の科目が1科目でもあれば不合格となります。

そのため、各4分野を勉強する必要があります。一つの得意分野で得点を稼ぐということはできません。

独学が難しい理由③〜範囲が広く自分のペースでは網羅が難しい

簿記1級の対象範囲はかなり広いので、勉強のペース配分がつかみにくく、商業簿記だけ、工業簿記だけだったり、まんべんなく勉強するのは難しいと思います。

例えば、私の例で、苦手な分野を挙げるとこんな感じです。

~商業簿記・会計学なら~

- 株式会社会計

- 本支店会計

- 連結会計

特に連結会計が苦手で下記の論点は苦手ですね。

- 子会社の支配獲得時資産・負債の時価評価

- 支配獲得までの段階取得

- 子会社株式の追加取得・一部売却

- 持分法

- 連結会計上の税効果会計

- 在外子会社等の財務諸表項目換算

- 包括利益、その他包括利益

- 連結精算表、連結財務諸表の作成

~工業簿記・原価計算なら~

- 製造間接費計算

- 総合原価計算

- 標準原価計算

- 原価・営業量・利益関係の分析

- 原価予測の方法

- 差額原価収益分析

- 戦略の策定と遂行のための原価計算

それでも独学を選びたい方へのおすすめの受験対策~「スタディング」~

とはいっても、「学校に行く時間なんてない」「近く学校がない」などの理由で独学を選ぶ人は多いと思います。

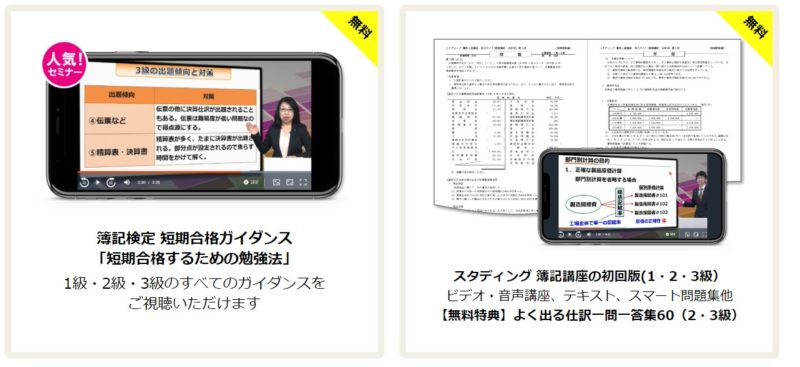

そんな方にオススメなのがスタディングです。

東証上場企業のKIYOラーニング㈱が運営するスタディングがオススメな理由は、主に4つ。

①オンラインだから、いつでもどこでも勉強できる

全てオンラインだから、テキストや問題集を持ち歩く必要がありません。通勤・通学、休憩中などどこでも勉強できるから「勉強時間がとれない」とイライラすることもなくなります。

講義も1回20~40分と短めに設定され、問題集もスマホで勉強が出来て、採点も自動なので時間がかかりません。可能な限りの時短システムでスキマ時間を逃しません!

②値段が安い

調べた中で値段が一番安いです。安いだけでなく内容も充実しており、コスパが一番です。

③無料で試せるので、申込んだ後の後悔が少ない

他の講座は「講義はオンライン、テキストは紙」などのスタイルですが、スタディングは全てオンライン。

全てオンラインという形式が慣れていない方のために、「無料体験」ができます。テキストや問題集なども試せます!

オンライン講座で無料お試しができるという事は、多くのスクールがお金を払わないと講座の全体像が見えないのに対して、お金を払う前に見え範囲が広く失敗する確率が少なくなります。

ただでさえ高い受講料、安心して購入できます。

④他にはない学習システム

他のスクールにはない学習システムがスタディングにはあります。

主なものとしては下の通りで、効率よく、続ける仕組みが満載です。下記以外にもスマート問題集というスマホ上などで繰り返しできる仕組みもあり、とても便利。

その他の特徴

教材はWEBテキストです。印刷は可能ですが、紙媒体の提供はありません。

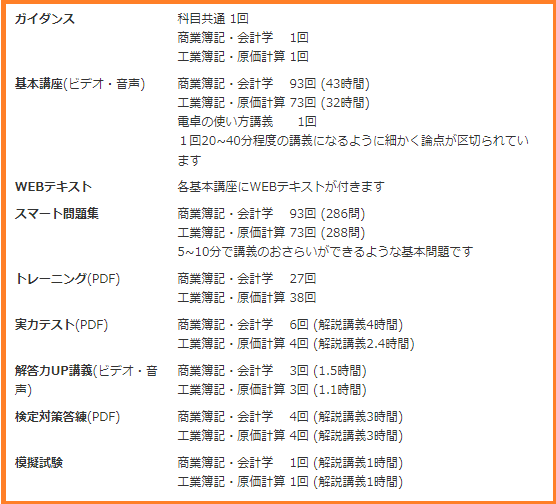

ここが、他社と違いオンラインなので、テキスト、コースが想像しにくいと思います。2022年度版のコースは次の通りです。

| コース名 | 簿記1級合格コース |

| 税込価格 | 64,900円 |

| 講義数 | 167回 (1回20~40分と短め) |

| 講義形式 | ストリーミング、ダウンロード可能 通常、1.5倍、2倍速倍速再生可能 |

| 教育訓練給付 | なし |

| 質問対応 | 1回1,100円の有料対応 |

| 教材 | WEBテキスト、スマート問題集、トレーニング、答練4回、模試試験1回 |

| 期間 | 最大1.5年 |

| スマホ対応 | OK |

| 勉強仲間づくり | 勉強仲間(SNS)機能あり |

\ メールアドレスだけですぐ登録出来ます! /

まとめ

本屋に行って参考書を買って一人で完全に独学で、簿記1級を取得する人はすごいと思います。

ただ、そういう人でもスクールへ通えばもっと楽に時短で取れたはずで、忙しいサラリーマンの人には、上のスタディングのような選択肢もあるのかなと思い紹介しました。

ライフスタイルや性格に合わせて、自分にピッタリの方法が見つかることを祈ります。