「“そこまで勉強した意味ってあるの?”」――そんな疑問を抱えているあなたへ。

日商簿記1級は確かに日本の会計資格の中でもトップクラスの知識を証明します。しかし、社会人としてのキャリアアップや転職、独立を視野に入れたとき、「簿記1級だけで十分か?」という問いに直面する人も少なくありません。本記事では、簿記1級取得の先に “本当に使える武器” として活かせる資格を、目的別に整理してご紹介します。そんなあなたの次の一歩を見つける手助けになれば幸いです。

簿記1級だけでは不十分?その先の資格が必要な理由

簿記1級は日商簿記の最高峰であり、非常に価値のある資格です。しかし、社会人がキャリアアップや転職、将来的な独立を視野に入れる場合、「簿記1級だけでは足りない」と言われる理由もあります。ここではその背景を詳しく解説します。

簿記1級には独占業務がない

簿記1級は確かに高度な会計知識を証明できる資格ですが、それ自体に法律上の独占業務はありません。

つまり、簿記1級を持っていても、税務代理や監査などの“その資格を持っていないとできない仕事”には従事できないのです。

一方、税理士や公認会計士などの国家資格は、税務申告・監査・会計コンサルティングなどにおいて独占業務が認められています。

そのため、企業や顧客との契約上も「資格がないと受託できない」仕事が存在し、資格=収入の直接的な源泉となるのです。

✅ 収入につながる“専門家”として活躍したい場合、簿記1級をベースに上位資格の取得を目指すことが現実的な選択肢となります。

企業内評価と転職市場でのギャップ

簿記1級は、企業の経理・財務部門では非常に高く評価される資格です。特に大手企業やメーカーでは、連結決算や原価計算といった複雑な業務に対応する力があると判断され、社内の昇進や部署異動において有利に働きます。

しかし、転職市場では少し事情が異なります。

- 経理未経験者が簿記1級だけで転職を目指すのはやや難易度が高い

- 実務経験がないと、「実務に活かせる力があるか?」を面接で問われる

- 中小企業ではそもそも簿記1級レベルのスキルを必要としない場合もある

このように、**「社内評価は高いが、転職市場ではそれだけでは不十分」**というギャップに直面する人も多くいます。

そこで、実務力と専門性を兼ね備えた資格として、税理士・会計士・診断士などの国家資格や実務寄りの資格が注目されているのです。

💡「せっかく勉強した知識をもっと評価されたい」なら、専門性が可視化される資格の取得を検討してみましょう。

税理士・会計士などの「上位資格」との違い

簿記1級はあくまで“会計の知識レベルを測る検定試験”です。一方で、**税理士や公認会計士は「職業資格」**であり、その資格があることで“できる業務”が大きく広がる点が決定的に異なります。

| 項目 | 簿記1級 | 税理士 | 公認会計士 |

|---|---|---|---|

| 法的資格 | ✕(民間検定) | ○(国家資格) | ○(国家資格) |

| 独占業務 | ✕ | ○(税務代理など) | ○(監査など) |

| 社会的信用 | 高い | 非常に高い | 非常に高い |

| 収入への直結性 | 間接的 | 直接的 | 直接的 |

また、税理士試験は簿記1級の合格者に受験資格が与えられるため、簿記学習を活かして段階的にキャリアアップできる設計になっています。

さらに、公認会計士試験は難易度が高いものの、合格後は税理士登録も可能で、監査・税務・経営コンサルまで広い分野で活躍できます。

🎓 将来的に「独立」「専門職での転職」「高収入」を狙うなら、簿記1級を土台に上位資格を取ることで世界が広がります。

簿記1級の勉強中に並行して目指せるおすすめ資格【スキマ時間でOK】

簿記1級の勉強は確かにハードですが、「これ1本に絞るべきか?」と迷う方も多いでしょう。

実は、簿記学習と相性がよく、同時並行でも負担が少ない実用資格があります。

ここでは、簿記1級と同時に学ぶことで“知識の幅”を広げ、転職や副業にも役立つ資格を紹介します。

まずは、実生活にも直結しやすい「お金の資格」から見ていきましょう。

FP2級・AFP|実生活にも役立つ「個人の簿記」

お金の知識を広げたい人向けに最適

ファイナンシャル・プランナー(FP)は、家計・保険・年金・税金・資産運用・相続など「個人のお金」に関する専門資格です。

簿記が「企業のお金の動きを記録・管理する知識」だとすれば、FPはその家庭版/個人版ともいえる存在です。

簿記1級を目指すような人にとって、FP2級・AFPの学習は比較的取り組みやすく、内容の重複も多いため効率的に知識が定着します。

FPを学ぶメリット

- 家計管理・ライフプラン設計がうまくなる(住宅ローン・教育資金・老後資金など)

- 投資・保険・税金の正しい知識が身につく

- 保険業界・金融業界・不動産業界などで評価されやすい

- 副業・独立の入り口として**「家計相談」「資産運用アドバイス」**などの分野にも活かせる

簿記とFPをダブルで取ると何が変わる?

簿記とFPを組み合わせると、「企業のお金」と「個人のお金」両方に精通した人材として重宝されます。

実務でも、福利厚生・企業年金・退職金制度・確定拠出年金(iDeCo)など、FP知識が役立つ場面が経理や総務で増えています。

💡企業の中で「社員にマネーセミナーできる人材」として頼られる存在にもなれる!

忙しい社会人でも合格できる理由

FP2級は合格率が50〜60%前後で安定しており、試験内容も実生活に直結するためモチベーションを保ちやすい資格です。

過去問対策とインプットをしっかり行えば、3〜4ヶ月での合格も十分可能です。

スキマ時間の学習には、以下のような通信講座やアプリ講座が人気です。

- スタディング「FP講座」

→ スマホ完結型でスキマ学習に最適。スピード合格者多数

こんな人におすすめ

- 家計管理・投資・資産形成に興味がある

- 転職や副業で「お金の資格」を活かしたい

- 簿記と関連のある資格を並行で取りたい

- ゆくゆくはCFP(上位資格)や金融系へのキャリアチェンジも視野に入れたい

まとめ:

簿記1級+FP2級は、**実務・転職・生活すべてに効く“鉄板コンボ”**です。

専門性を高める前の「幅を広げる」意味でも、学習の負担が少ない今こそ並行学習におすすめの資格です。

→ FP2級の無料資料請求・講座比較はこちらスタディング「FP講座」

ビジネス会計検定|財務分析に強くなる

財務諸表を「読む力」を伸ばしたい人に

ビジネス会計検定は、財務諸表の分析・活用力に特化した実務寄りの資格です。

簿記が「数字を記録する力」だとすれば、ビジネス会計検定はその**“読み解く力”を伸ばす資格**。

つまり、**簿記が“作る力”、会計検定が“読む力”**という位置づけになります。

特に2級・1級は、**企業の経営分析に必要な指標(ROE、ROA、キャッシュフローなど)**を深く学べるため、経営企画や財務職を目指す人にとって実践的なスキルが身に付きます。

ビジネス会計検定のメリット

- 財務3表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)のつながりを理解できる

- 経営分析の視点が身につく(ROEや収益性・安全性などの指標計算)

- 簿記より「経営よりの知識」が増え、プレゼンや企画書でも説得力が上がる

- 数字で会話できる人材として社内評価・昇進に強い

なぜ簿記1級学習者と相性がいいのか?

ビジネス会計検定の出題内容は、簿記2級・1級で学ぶ財務会計と大きく重なっています。

特に「財務諸表分析」「収益性・安全性の指標計算」は簿記よりもビジネスシーンを想定した実務寄りの出題。

つまり、簿記で得た“仕組みの知識”を、“経営判断にどう活かすか?”に昇華できるのがこの資格です。

💡 経理職から経営企画・CFO補佐を目指す人にもおすすめのステップアップ資格!

勉強時間と難易度のバランスがちょうどいい

- 2級:初心者でも50〜80時間ほどの学習で合格可能(簿記2級レベルの人なら30〜50時間程度)

- 1級:難易度はやや上がるが、企業経営の数字に強くなれる(100時間以上が目安)

出題元は大阪商工会議所で、毎年2回(3月・9月)実施。知名度も高まりつつあり、上場企業の経理職でも受験を推奨されるケースが増えています。

学習方法とおすすめ通信講座

ビジネス会計検定は市販テキストもありますが、インプットの整理とアウトプットの定着がカギです。

スマホ対応の通信講座を使えば、簿記1級の合間でもスキマ時間に学習できます。

こんな人におすすめ

- 将来、経営企画・財務分析・管理会計にも携わりたい

- 経理職からのキャリアアップを考えている

- 簿記知識を“経営に活かす視点”で深めたい

- 簿記1級の合間に、達成感を得たい(2〜3ヶ月で合格可能)

まとめ:

ビジネス会計検定は、簿記で培った知識を実務に落とし込むための“橋渡し”資格です。

将来的に経営判断に関わる仕事をしたい人、数字に強いビジネスパーソンを目指す人には特におすすめです。

MOS・ITパスポート|事務職・経理実務の即戦力に

PCスキルやIT知識で「簿記+α」の武器をつけたい人に

簿記の知識があるだけでなく、**それを“実務で使いこなせる力”**を証明できたらどうでしょうか?

そこでおすすめなのが、MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)やITパスポートといったIT系資格です。

これらの資格は、PC操作力や業務改善力を“見える形”で証明できるため、経理・事務系職種での即戦力アピールに最適です。

MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)

- Excel・Wordなど、業務で必須の操作スキルを証明できる資格

- 特に**Excel(関数・ピボットテーブル・グラフなど)**は経理実務で超重要

- 実技試験形式なので「操作できる」ことが一目で伝わる

- 企業のPCスキル要件としても認知度が高い(特に中小企業)

ITパスポート(国家資格)

- 経済産業省所管の情報処理系国家試験

- ITリテラシー、ネットワーク、セキュリティ、業務改善などの基礎知識が身につく

- DX推進やシステム導入の会話ができる経理担当として重宝される

- 出題内容は基本的に暗記系が中心なので、文系・初学者でも合格しやすい

なぜ簿記学習者に向いているのか?

簿記の知識は、現場で「帳簿をつける・報告書を作る」などの実務とセットで使われるものです。

Excelで仕訳一覧をまとめる、業績グラフを作る、PowerPointで経営層に報告…そのときにMOSやITの知識があると“作業の質とスピード”が変わります。

また、ITパスポートで学ぶ「業務フローの最適化」「情報セキュリティ」などの視点は、業務改善に強い経理職としてのキャリア形成に大いに役立ちます。

💡 いま求められているのは、「簿記だけできる人」よりも「簿記もITも分かる人」!

忙しい人でも短期間で取得できる

- MOSは独学OK。問題集を1冊こなせば合格水準に

- ITパスポートは過去問中心の対策が有効。最短2〜3週間で合格可能

- 両方とも試験日を自分で選べる(随時試験 or CBT方式)

おすすめの通信・オンライン講座

- スタディング「税理士講座」

→ 要点を絞った短期集中設計。スマホでスキマ学習可

こんな人におすすめ

- 「パソコン使えるんですか?」と聞かれて困ったことがある

- 経理事務職での転職・再就職を見据えている

- Excelや会計ソフトをもっと使いこなしたい

- 「業務効率化ができる人」として評価されたい

まとめ:

簿記+MOS or ITパスポートの組み合わせは、“資格がある人”から“使える人”へのステップアップ。

スキルとしてアピールしやすく、履歴書・職務経歴書にも自信を持って書けます。

→ MOS・ITパスポート対策講座の無料体験・比較はこちらIスタディング「ITパスポート講座」

TOEIC|簿記×英語で外資系や海外案件に強くなる

グローバルで通用する“経理パーソン”を目指すなら英語力は武器になる

「簿記は得意。でも英語はちょっと…」という方こそチャンス。

TOEICは、会話力ではなく“ビジネス英語のリスニング・読解力”を測るテストです。英語に苦手意識があっても、勉強すれば点数に直結しやすく、簿記と英語を両方できる人材は非常に重宝されます。

とくに海外展開している企業の経理・財務部門や、外資系企業への転職を考えている人にとって、TOEICのスコアは大きなアピール材料になります。

英語力 × 会計知識 = 外資・グローバル転職のパスポート

- 外資系企業の英文会計、海外送金、IFRS対応などに携われる

- 海外子会社の決算対応、英文メール・財務資料の読み書きで活躍できる

- 転職市場では「簿記2級+TOEIC700点以上」で経理事務・経理アシスタントからのキャリアアップ事例多数

TOEICスコアの目安とアピールポイント

| スコア | 実務レベル | 評価されやすいポジション例 |

|---|---|---|

| 500〜600点 | 日常業務で必要最低限 | 国内企業の一般職・事務 |

| 700点前後 | 海外取引先との読み書き可 | 外資系アシスタント職・商社経理 |

| 800点以上 | 高度なビジネス対応力 | 海外子会社管理・海外赴任候補 |

💡 TOEICで“スコアというわかりやすい数字”を出せば、転職・昇進の会議で評価されやすくなります。

忙しい社会人でも得点アップできる理由

- TOEICは形式が決まっているため、対策すれば点が伸びやすい

- リスニング・リーディング中心なので、通勤時間に音声を聴くだけでも効果的

- スピーキング不要 → 英語に苦手意識があっても始めやすい

おすすめの学習方法と講座

- TOEIC® 対策講座スタディング×アルク

→ スマホ完結型の人気講座。

こんな人におすすめ

- 外資系企業やグローバル部門への転職を考えている

- 海外子会社や国際取引に関わるポジションを目指したい

- 「簿記だけじゃ他と差がつかない」と感じている

- 海外赴任や駐在員候補に名乗りを上げたい

まとめ:

TOEICは、簿記に英語を加えて**「数字に強く、国際的にも通用する人材」を目指す最短ルート。

履歴書にTOEIC+簿記1級**が並ぶと、書類選考で一歩抜きん出る武器になります。

→ TOEIC対策講座の比較・体験はこちらTOEIC® 対策講座スタディング×アルク

簿記1級取得後に挑戦したい国家資格【キャリア別】

税理士|働きながら資格を積み上げられる「王道」

簿記1級の知識をフル活用し、“一生モノの資格”へステップアップ

税理士は、税務の専門家として企業や個人事業主の会計・税務を支援する国家資格です。

法人税、所得税、消費税といった実務直結の知識を体系的に学べるだけでなく、顧問契約や確定申告代行を通じて安定収入が得られる独占業務を持っています。

簿記1級を持っていれば税理士試験の受験資格を満たしているため、知識を活かしてすぐに挑戦できるのが最大の強みです。

なぜ税理士が人気なのか?

- **働きながら1科目ずつ合格できる「科目合格制度」**あり

- 独立開業が可能:小規模でも月数万円〜数十万円の顧問料収入

- 上場企業やベンチャーの経理・税務部門で評価されやすい

- 相続税・事業承継・節税対策など、一生役立つ知識が得られる

💡「数字が得意」を一生の武器にしたいなら、税理士資格は最強の選択肢。

簿記1級との相性が抜群

簿記1級で学んだ「財務会計」「原価計算」「企業会計原則」の知識は、税理士試験の簿記論・財務諸表論で大きなアドバンテージになります。

試験範囲や用語の理解も共通しており、学習効率が高くなるため、実質“3科目目からスタート”するような感覚で挑めます。

勉強スケジュールと合格の現実

税理士試験は合計5科目。働きながらの受験では合格までに3〜5年が一般的です。

しかし「1年で1〜2科目ずつ積み上げる」戦略で、着実に資格取得を目指せる設計となっています。

学習方法とおすすめ講座

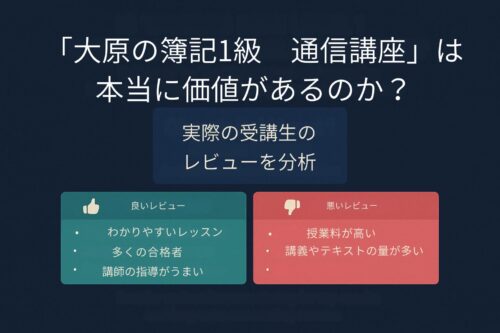

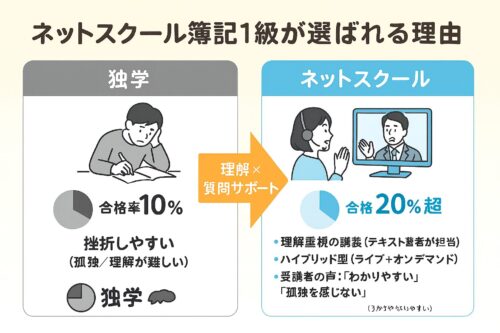

働きながら挑戦するなら、通信講座・通学講座の活用が必須級です。特に“講師の質”と“スケジュール管理サポート”が重要になります。

- ◎◎指定商品◎◎(例:TAC・大原 税理士講座)

→ 長年の実績と試験傾向分析が強み。通学・通信どちらも対応 - スタディング「税理士講座」

→ スマホ学習メインで低価格・短期集中型に最適

こんな人におすすめ

- 数字を使った仕事を一生続けたい

- 将来、独立・副業・顧問契約など収入の柱を作りたい

- 経理・財務キャリアを強化して管理職・CFO候補を目指したい

- 節税や相続・資産管理の知識を実務で活かしたい

まとめ:

税理士は、簿記1級を起点に**「実務に役立ち、かつ一生使えるスキル」**として人気の高い資格。

転職、昇進、独立、すべての選択肢を増やしてくれる現実的なステップアップ先です。

→ 税理士講座の無料資料請求・比較はこちらスタディング「税理士講座」

公認会計士|短期集中で年収・信用を一気に上げる

会計系資格の“最高峰”。若いうちからキャリアの天井を押し上げる

公認会計士は、監査・会計・経営アドバイスを担う会計分野で最も権威ある国家資格です。

特に大企業・上場企業を対象にした監査業務の独占資格であり、社会的信用、収入、転職市場での評価すべてがトップクラス。

「簿記1級を取得したものの、もっと高みを目指したい」

「一気にキャリアをブーストさせたい」

そんな社会人にとって、会計士は最強の選択肢のひとつです。

会計士資格が“キャリアの格”を変える理由

- 監査・コンサル・財務戦略・M&Aなど幅広い領域で活躍可能

- BIG4監査法人に就職すれば年収600万〜スタートも珍しくない

- 税理士登録も可能:会計士資格でダブルライセンス化が容易

- 金融機関、コンサルティングファーム、スタートアップCFOなどでも高評価

💡 社内経理から“監査・経営サイド”に回るなら、会計士資格は最短ルート。

学習のハードルは?社会人にも現実的?

会計士試験は確かに難関です。ただし、「短期集中で一気に合格」できる特徴もあり、

簿記1級を持っている人は学習初期のハードルを大きく下げられます。

| 区分 | 会計士試験 |

|---|---|

| 合格率 | 約10〜11%前後 |

| 学習期間目安 | 約1〜2年(社会人は2年目安) |

| 必要時間 | 3,000〜4,000時間程度 |

| 受験資格 | なし(誰でもOK) |

簿記1級で学んだ内容の多くが試験範囲に含まれており、

財務会計論・管理会計論・監査論の基礎理解が既にある状態からスタートできるため、スタートダッシュが非常に有利です。

こんな人におすすめ

- 会計のプロとして一生食べていける力をつけたい

- BIG4や大手事務所でハイキャリアを目指したい

- 経理職から“経営側のアドバイザー”として活躍したい

- 専門性+年収+信用を一気に手に入れたい

学習方法とおすすめ講座

会計士試験は学習ボリュームが大きいため、短期間で合格したい社会人には体系的な講座が必須です。

通勤学習・時短学習が可能なオンライン講座も増えており、合格者の多くが講座活用をしています。

- スタディング「税理士講座」

→ フルカラー教材・スマホ講義・個別質問サポートもあり。初学者でも安心 - ◎◎指定商品◎◎(例:TAC・大原 会計士講座)

→ 長年の合格実績、直前対策と答練制度が強み - ◎◎指定商品◎◎(例:スタディング 公認会計士講座)

→ 通勤・スキマ時間を活かして学ぶ社会人に最適

まとめ:

公認会計士は、簿記の知識を「経営と監査の視点」に引き上げる超ハイレベル資格。

学習時間はかかりますが、それに見合うリターンが得られるため、「今より大きなフィールドで勝負したい社会人」に強くおすすめです。

→ 公認会計士講座の無料体験・講座比較はこちらCPA会計学院「公認会計士講座」

中小企業診断士|会計+経営で企業支援・コンサルも視野に

「数字に強いビジネスコンサル」を目指す人へ

中小企業診断士は、国が認定する“経営のプロ”の国家資格であり、

財務・会計だけでなく、人事・マーケティング・生産管理・戦略立案など、経営に関するあらゆる知識を体系的に学べるのが最大の特徴です。

「簿記はわかるけど、経営全体となると自信がない」

「数字だけでなく、人・組織・市場も分析できる人材になりたい」

そんな簿記学習者が“経営の全体像”をつかむために最適なステップアップ資格です。

なぜ診断士が社会人に人気なのか?

- 企業の経営改善を支援するコンサルタント的な立場で活動可能

- 国や自治体の中小企業支援機関と連携して案件獲得もできる

- 経理・財務職からのキャリアチェンジや昇進に直結

- 副業・独立でも案件獲得しやすい(補助金申請、事業再構築など)

💡「数字+経営全体に強い」ことは、社内でも社外でも圧倒的な差別化要素になります。

試験内容と難易度は?

中小企業診断士試験は一次試験(7科目)+二次試験(記述・口述)から構成されます。

| 試験 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 一次試験 | 経済・会計・法務・経営戦略・情報システムなど7科目 | 簿記1級保持者なら財務・会計分野は有利 |

| 二次試験 | ケース記述+口述面接 | 実務思考力が求められるが、合格率は高め(20〜25%) |

合格率は全体で4〜7%程度と狭き門ですが、毎年安定的に社会人合格者が出ており、「実務で使える資格」として評価が高いです。

簿記学習者に向いている理由

- 財務・会計科目は簿記1級の知識がそのまま活かせる

- 実務経験が豊富な社会人ほど、ケーススタディに強くなる

- 経理や総務など裏方ポジションから“経営の相談役”へ脱皮できる

✅ 管理職・経営企画・事業再生・スタートアップ支援など、進路の幅が一気に広がります。

おすすめ講座・学習法

独学も可能ですが、忙しい社会人には短期合格のための通信講座活用がおすすめです。特に「解答の型」を学べる講座が人気。

- スタディング「中小企業診断士講座」

→ スマホ完結でコスパ◎、一次・二次両対応。合格者の声多数 - ◎◎指定商品◎◎(例:診断士ゼミナール)

→ フル動画教材+テキスト。5年分受講できるので安心 - ◎◎指定商品◎◎(例:TAC・LEC 中小企業診断士講座)

→ 定番の王道スタイル。通学・通信どちらも対応

こんな人におすすめ

- 経理職から経営企画・CFO補佐を目指したい

- 将来独立して「経営コンサル」「補助金支援」などで活躍したい

- 簿記だけでは経営判断まで踏み込めないと感じている

- 管理職として「数字に強く経営が語れる」存在になりたい

まとめ:

中小企業診断士は、簿記の知識を活かして経営の全体を設計・支援できる人材へと変われる資格です。

数字に加えて“戦略・組織・現場”の視点を持つことで、どこでも通用する“経営人材”に進化できます。

→ 診断士講座の無料資料請求・講座比較はこちらスタディング「中小企業診断士講座」

USCPA|グローバルに活躍できる「世界基準の会計資格」

英語×会計スキルで、転職市場の“ブルーオーシャン”へ

USCPA(米国公認会計士)は、アメリカの国家資格でありながら、世界150か国以上で通用する国際的な会計資格です。

英文会計・IFRS・監査・企業法務などの知識を英語で学ぶため、取得すれば外資系・グローバル企業・海外案件において高く評価されます。

TOEIC700点以上+簿記1級程度の基礎があれば、会計の知識と英語の実務力を融合できる人材として、圧倒的な競争優位を築けます。

なぜいまUSCPAが注目されているのか?

- 国内外で需要が高まる国際会計基準(IFRS)や米国会計基準(US-GAAP)に対応

- BIG4監査法人や外資系企業の採用で「資格保持者優遇」の求人多数

- 「実務経験なしでもチャンスがある」のが他の会計資格との大きな違い

- 日本国内でも会計コンサル、IPO支援、グローバル経理など幅広い活躍先がある

💡 国内会計士に比べて合格率も高く、“キャリア逆転”を狙える穴場資格。

試験の特徴と難易度

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 試験科目 | 全4科目(FAR, AUD, REG, BEC) |

| 受験形式 | すべて英語・CBT方式(選択式中心) |

| 合格率 | 約50%(科目ごと) |

| 合格までの期間 | 約1〜2年(働きながらOK) |

| 必要な英語力 | TOEIC700〜750点が目安 |

出題は「実務で使う英語表現」が中心であり、英語力より“問題慣れ”と会計知識が重要です。

簿記1級保持者であれば、FAR(財務会計)やBEC(管理会計)は大幅に学習負担を軽減できます。

学習方法とおすすめ講座

USCPAは独学が難しく、日本人合格者のほとんどが通信講座を利用しています。

中でも「日本語による解説+英語問題への橋渡し」がしっかりしている講座が人気です。

- ◎◎指定商品◎◎(例:アビタス USCPA講座)

→ 日本人合格者数トップクラス。実績・教材・講師陣が圧倒的 - ◎◎指定商品◎◎(例:プロアクティブ USCPA講座)

→ 働きながらでも続けやすい「学習管理サポート」が好評 - ◎◎指定商品◎◎(例:TAC USCPA講座)

→ 短期合格を目指すなら王道。英語が不安でも安心の設計

こんな人におすすめ

- 海外会計基準・英文財務に強くなりたい

- 外資系企業やBIG4監査法人への転職を狙っている

- 将来、海外赴任やグローバル経理を目指したい

- 日本の会計士よりも短期間・現実的に資格を取りたい

まとめ:

USCPAは、「会計知識+英語」の組み合わせでグローバルに通用するキャリアを構築できる資格です。

英語力に自信がなくても、簿記1級保持者なら半分の科目は“貯金状態”から始められるのが魅力。

働きながら1〜2年で資格取得→高年収転職を狙うには、今こそ絶好のタイミングです。

→ USCPA講座の無料資料請求・体験はこちらCPA会計学院「公認会計士講座」

社会保険労務士(社労士)|人事・労務・給与計算に強い“人の専門家”

簿記+労務で、社内の“ヒト・カネ”両面に強くなる

社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険・給与計算・就業規則・助成金など「人」に関わる業務の専門家資格です。

特に、中小企業において「経理=労務も担当する」ケースが多いため、簿記との相性は非常に高い資格です。

💡 簿記が「お金を動かす仕事」なら、社労士は「人を動かす仕組み」を作る資格。

社労士資格が選ばれる理由

- 社会保険・労務管理・給与計算における唯一の国家資格

- 労働問題やコンプライアンス強化の流れで企業内ニーズが高まっている

- 助成金申請・就業規則作成などでの独占業務がある

- 独立開業・副業・社労士法人勤務など、働き方の幅が広い

試験内容と難易度

| 試験 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 試験形式 | 択一式+選択式(年1回) | 合格率は6〜8%前後 |

| 試験範囲 | 労働基準法、雇用保険、健康保険、国年・厚年、労災等 | 法律中心の出題だが、暗記で対応可能 |

| 必要学習時間 | 約800〜1,000時間 | 9〜12か月が目安 |

※簿記と違い「計算問題」は少なく、法律系の読み込み+暗記中心の勉強スタイルです。

なぜ簿記学習者におすすめなのか?

- 経理と社労士は「給与計算・社会保険・年末調整」で日常的に連携

- 人件費は会計的にも最大コスト。その設計と改善ができる人材は重宝される

- 特に中小企業では「社内で両方見れる人」が重宝され、人事総務+経理ポジションでキャリアアップ可能

おすすめの通信講座・スクール

- スタディング「社会保険労務士」

→ 通勤・スキマ時間特化型。スマホ1つで試験対策OK

こんな人におすすめ

- 経理総務を兼任しており、スキルを体系化・資格化したい

- 中小企業で“ヒトとカネ”両方を任されている

- 人事領域に強くなって、管理職・CFO補佐を目指したい

- 将来、独立して社労士事務所や顧問契約も視野に入れたい

まとめ:

社会保険労務士は、簿記1級とあわせて**「社内の仕組みを整えるプロ」になれる資格**です。

給与計算・労務管理・助成金対応などをすべて任せられる存在として、会社からの信頼と裁量が一気に高まります。

→ 社労士通信講座の無料体験・資料請求はこちらスタディング「社会保険労務士」

宅地建物取引士(宅建)|不動産経理や資産管理にも強くなる

簿記×不動産で「物件・資産のプロ」へ

宅地建物取引士(宅建)は、不動産取引に関する法律・実務を扱う国家資格で、毎年20万人以上が受験する人気資格です。

経理・財務職であっても、不動産関連の契約、固定資産の会計処理、賃貸管理などに関わる機会が増えており、“お金とモノ(不動産)”の両方が分かる人材として価値が高まっています。

💡 企業経理+自分の資産形成(不動産投資)の両面で役立つ資格!

宅建資格の活かし方は?

- 不動産会社・建設会社・ハウスメーカーなどの経理・総務での昇進や評価に直結

- 不動産管理・売買仲介業で資格者が営業所に必須(5人に1人)

- 簿記の延長で固定資産の取得・減価償却などと関連知識が得られる

- 将来的に不動産投資・資産運用にも強くなる

試験内容と難易度

| 試験 | 内容 |

|---|---|

| 実施 | 年1回(10月) |

| 合格率 | 約15〜17%(50問中35点前後が目安) |

| 学習時間 | 約300〜400時間(3〜6か月で合格可能) |

| 出題範囲 | 宅建業法、民法、不動産登記法、税金、建築基準法など |

なぜ簿記学習者と相性がいいのか?

- 民法・契約関連の思考が簿記と通じる

- 経理職が扱う**“固定資産管理”と不動産会計”の理解が深まる**

- 将来的に資産運用・賃貸経営を検討している社会人にも価値が高い

- 勉強時間も比較的短く、1年以内の取得が現実的

おすすめの通信講座・学習方法

- ◎◎指定商品◎◎(例:フォーサイト 宅建講座)

→ 合格率70%超の実績。テキスト・映像・過去問すべて充実 - ◎◎指定商品◎◎(例:スタディング 宅建講座)

→ スマホ完結、すきま学習に最適。初学者向け設計 - ◎◎指定商品◎◎(例:アガルート 宅建講座)

→ 合格特化の戦略設計。短期集中型にもおすすめ

こんな人におすすめ

- 不動産・建設業界の経理職に就いている、または転職希望

- 会社の物件管理・契約に関わっている

- 将来、投資・資産運用に不動産を活用したい

- 簿記1級の学習負荷を活かして、比較的短期間で資格を取得したい

まとめ:

宅建は、簿記1級取得者にとって**“不動産×会計”という資産領域を広げる資格**です。

仕事にも私生活にも直結しやすく、学習時間も比較的コンパクトなため、コスパの良い国家資格としておすすめです。

→ 宅建講座の無料資料請求・比較はこちら

◎◎指定商品◎◎

MBA(経営学修士)|簿記を“経営力”に昇華させる選択肢

数字のプロから“戦略で会社を動かす人”になる

MBA(経営学修士)は、経営戦略・マーケティング・ファイナンス・組織論などを総合的に学ぶ大学院修士課程です。

社会人向けの国内MBAや、通信・オンラインMBAも増えており、経理・会計職から経営層を目指す人材のキャリア形成に直結します。

💡 簿記で得た「数値管理力」を、“経営判断力”に変えるならMBAが最適解。

なぜ今、社会人にMBAが選ばれているのか?

- キャリア中盤以降のマネジメント・戦略思考の強化ができる

- 社内の経理・財務職から経営企画、CFO、役員候補へのルートを築ける

- 社外でも「経営者」「スタートアップ支援」「副業コンサル」など幅が広がる

- 会計士・税理士とのダブルライセンス+MBA保有者も急増中

MBAの取得方法と選択肢

| 種別 | 特徴 |

|---|---|

| 国内MBA(夜間・土日) | 働きながら通学可能。実務家教員中心の実践型が多い |

| オンラインMBA | 通信型。時間・場所に縛られず柔軟に受講可 |

| 海外MBA | 英語力が必要だが、年収アップ・国際展開には効果大 |

※最近は「費用控えめ」「英語不要」の国内オンラインMBAも多数登場。

簿記学習者と相性が良い理由

- 会計知識があることで、財務・ファイナンス系科目の理解が圧倒的に早い

- 数値分析力を土台に、マーケティングや組織マネジメントへ応用が効く

- 経営に数字でアプローチできる**“現場出身型マネージャー”**として重宝される

おすすめプログラム・学習サービス

- ◎◎指定商品◎◎(例:グロービス経営大学院)

→ 社会人に人気No.1。夜間・オンライン対応、実務家教員が強み - ◎◎指定商品◎◎(例:ビジネス・ブレークスルー大学)

→ 通信完結。実務直結型カリキュラムと戦略性が特徴 - ◎◎指定商品◎◎(例:K.I.T.虎ノ門大学院)

→ 技術者・会計職に人気。専門性×経営が学べる

こんな人におすすめ

- 経理・会計職から、経営企画・事業責任者へとステップアップしたい

- 数字を武器に経営判断・戦略立案ができるようになりたい

- 専門職で終わらず、企業の中枢で意思決定に関わりたい

- 会計士や診断士と組み合わせて、独立・起業を考えている

まとめ:

MBAは、「簿記で見てきた数字の裏側」にある経営・組織・人・戦略のすべてを理解するための集大成。

会計のプロフェッショナルから、ビジネスを動かすリーダーへ進化したい社会人におすすめの選択肢です。

→ 国内・オンラインMBA資料請求はこちら

◎◎指定商品◎◎

主要資格まとめ【比較早見表】

簿記1級を学習中〜取得後に目指せる資格を、目的別に一覧表で整理しました。

学習時間・難易度・キャリア効果を俯瞰して、自分に合う選択肢を探しましょう。

| 資格名 | 難易度 | 学習時間 | 主なメリット | 想定キャリア |

|---|---|---|---|---|

| FP2級・AFP | ★☆☆ | 約150時間 | 実生活にも役立つ金融知識 | 財務知識の強化、給与担当にも |

| MOS / ITパスポート | ★☆☆ | 30〜100時間 | 実務PCスキル・IT知識の証明 | 経理+ITで即戦力に |

| TOEIC(700点〜) | ★★☆ | 150〜300時間 | 英語で会計、外資系転職に有利 | グローバル経理、海外案件対応 |

| 税理士 | ★★★ | 2,000〜4,000時間(科目合格可) | 独占業務・独立可能・一生モノ | 税務・顧問・開業 |

| 公認会計士 | ★★★★ | 約3,000時間 | 高収入・信用・BIG4就職 | 監査・財務アドバイザリー |

| 中小企業診断士 | ★★★ | 約1,000時間 | 経営コンサル、副業・独立にも対応 | 経営企画・士業連携 |

| USCPA | ★★★ | 約1,500時間 | 英語×会計で国際キャリアに直結 | 外資系、海外経理 |

| 社労士 | ★★★ | 約1,000時間 | 労務・助成金・副業・独立 | 総務・人事・顧問契約 |

| 宅建 | ★★☆ | 約300時間 | 資産管理・副業・不動産経理 | 不動産業界、物件担当経理 |

| MBA | ★★★★ | 1〜2年(学費高) | 経営戦略・リーダー育成 | 経営企画・CFO・起業家 |

どの資格を目指すべきか迷ったら?【3つの視点】

資格が多すぎて決められない…そんな方に向けて、検討の軸を3つに整理しました。

① 何を伸ばしたいか?|専門性 or 総合力

- 簿記を軸に「深掘り」したいなら…税理士・会計士・USCPA

- 「経営視点や横展開」に広げたいなら…診断士・MBA・TOEIC

- 「実務対応力」を強化したいなら…MOS・ITパスポート・FP・宅建

② どんな働き方を目指すか?|転職 or 独立 or 社内昇進

- 転職市場で即戦力を証明したい → TOEIC・USCPA・診断士・宅建

- 独立や副業も視野に → 税理士・社労士・診断士

- 今の職場で昇進・管理職を狙う → MBA・会計士・診断士・社労士

③ どれだけ時間とお金をかけられるか?

- スキマ時間中心 → FP、MOS、TOEIC、宅建(数ヶ月でOK)

- 中期〜長期戦で本気で転職・独立したい → 税理士、公認会計士、MBA

- 学費を抑えたい → スタディングやフォーサイトなどコスパ講座を活用

◎◎指定商品◎◎ ←比較リンク設置可

資格取得を成功させる通信講座&転職サービスを活用しよう

効率よく資格を取り、キャリアに活かすためには、講座選びと転職サポートの活用がカギです。

学習効率UPの通信講座比較【簿記・税理士・診断士ほか】

資格取得には継続が不可欠。独学よりも「戦略的なカリキュラム」「質問サポート」がある講座を使うことで、学習の継続率・合格率が大きく変わります。

特におすすめの通信講座は以下のとおり:

| 資格 | おすすめ講座 | 特徴 |

|---|---|---|

| 簿記1〜2級 | ◎◎指定商品◎◎(スタディング・フォーサイト) | スマホ学習対応/コスパ◎ |

| 税理士 | ◎◎指定商品◎◎(クレアール・TAC) | 科目別対策・合格実績多数 |

| 公認会計士 | ◎◎指定商品◎◎(CPA・スタディング) | 初学者対応/短期合格向け |

| 診断士 | ◎◎指定商品◎◎(スタディング・診断士ゼミナール) | ケース対応/二次対策に強い |

| USCPA | ◎◎指定商品◎◎(アビタス・TAC) | 英語解説+日本語フォローが安心 |

| 社労士 | ◎◎指定商品◎◎(フォーサイト・ユーキャン) | 法律初学者でも安心設計 |

| 宅建 | ◎◎指定商品◎◎(フォーサイト・アガルート) | 最短3か月で合格実績あり |

スキルを活かす転職なら専門エージェントに相談

資格を取った後、スキルを最大限活かせる転職先を探すには“専門エージェント”の活用が必須です。

特に管理部門や士業系の求人は「非公開案件」が多く、プロのコンサルタントがマッチングしてくれることで成功率が格段に上がります。

おすすめ転職エージェント:

| エージェント名 | 特徴 |

|---|---|

| MS-Japan | 管理部門・士業特化。会計・税理士・社労士案件が豊富 |

| ジャスネットキャリア | ハイクラス&外資系転職に強み。USCPA向け案件あり |

| 求人数最大。資格取得後の選択肢を広げたい人に |

まとめ|簿記1級はキャリアの基礎。次の資格でさらに未来を切り拓こう

簿記1級は、会計スキルの証明として非常に強力な武器です。

しかし、現代のビジネスシーンでは「専門スキル×◯◯力」の掛け算が求められる時代です。

- 税務、監査、英語、経営、労務、不動産、戦略思考…

- どんな道でも、簿記の知識は応用できる“共通言語”

だからこそ、次の一歩があなたの市場価値を大きく変えます。

まずは無料で講座を比較して、自分に合う学び方を選びましょう。

あなたの未来のキャリアと働き方は、今日の決断から始まります。